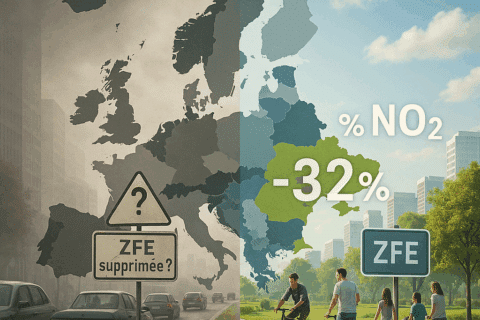

Alors que la France envisage la suppression des Zones à Faibles Émissions (ZFE), des données européennes démontrent leur efficacité dans la lutte contre la pollution de l’air. Ce débat soulève des questions cruciales sur l’avenir de la qualité de l’air et des engagements environnementaux du pays.

Les ZFE : un outil efficace pour améliorer la qualité de l’air

Les ZFE sont des périmètres où les véhicules les plus polluants ne peuvent plus circuler, selon leur vignette Crit’Air. Le but : réduire les particules fines et le dioxyde d’azote, deux polluants responsables de nombreuses maladies respiratoires et cardiovasculaires.

Partout en Europe, ce dispositif a prouvé son efficacité. À Londres, on observe une baisse de près de 50 % du dioxyde d’azote dans le centre depuis la mise en place de la zone ultra basse émission (ULEZ). Milan, Madrid ou encore Berlin ont également enregistré des résultats concrets.

La France face à un dilemme environnemental et financier

En mars 2025, une commission parlementaire a proposé de supprimer les ZFE dans certaines villes françaises. L’argument principal : le coût social pour les ménages les plus modestes, souvent contraints de se déplacer avec des véhicules anciens et non éligibles.

Mais cette décision pourrait avoir un coût bien plus large. En effet, l’abandon des ZFE remettrait en question l’engagement environnemental de la France vis-à-vis de l’Union européenne, qui conditionne certaines aides à des objectifs climatiques. Résultat : une perte estimée à 3 milliards d’euros de subventions européennes pour la transition écologique.

Pourquoi certaines villes d’Europe abandonnent les ZFE ?

Malgré leur efficacité globale, certaines villes européennes ont choisi de suspendre ou d’adapter leur ZFE. C’est le cas notamment à Bruxelles ou à Stockholm, où les autorités locales ont fait face à une forte contestation sociale.

Les critiques portent souvent sur le calendrier jugé trop rapide, sur le manque d’alternatives en matière de transports publics, ou encore sur l’impact économique pour les petits commerçants et artisans.

Dans plusieurs cas, les ZFE n’ont pas été supprimées, mais réajustées : extension des délais de mise en conformité, tolérances élargies pour certains usagers, ou renforcement des dispositifs d’accompagnement (prime à la conversion, prêt à taux zéro, aides locales).

Ce que ça change vraiment pour les habitants

L’instauration d’une ZFE a un impact direct sur les habitudes de déplacement. Elle peut inciter à changer de véhicule, repenser son trajet quotidien, ou adopter d’autres modes de transport. Pour les habitants, cela représente parfois une contrainte, mais aussi une opportunité de transition.

En contrepartie, la qualité de l’air s’améliore rapidement, ce qui profite à tous, en particulier aux enfants, personnes âgées ou personnes fragiles. Certaines études montrent également une baisse des hospitalisations pour pathologies respiratoires dans les villes concernées.

À plus long terme, les ZFE contribuent à un cadre de vie plus sain, plus apaisé, et à une valorisation des quartiers qui s’adaptent aux nouvelles mobilités.

Un débat entre santé publique et justice sociale

Si la santé publique est l’argument central des défenseurs des ZFE, leurs détracteurs pointent l’injustice du dispositif. De nombreux ménages modestes, parfois habitant en périphérie ou en zone rurale, n’ont ni les moyens de changer de véhicule, ni accès à des transports collectifs efficaces.

Le défi pour l’État est donc double : maintenir une ambition environnementale crédible, tout en ne laissant personne au bord de la route. Cela passe par un renforcement des aides, mais aussi par une meilleure planification locale.

Vers une refonte du dispositif ?

Face aux tensions, le gouvernement pourrait adopter une approche plus souple. L’idée serait de maintenir les ZFE dans les villes les plus polluées, comme Paris, Lyon ou Marseille, tout en donnant plus de latitude aux collectivités moins concernées.

Des solutions plus ciblées, un calendrier adapté, et des mesures sociales renforcées pourraient permettre de concilier transition écologique et équité territoriale.