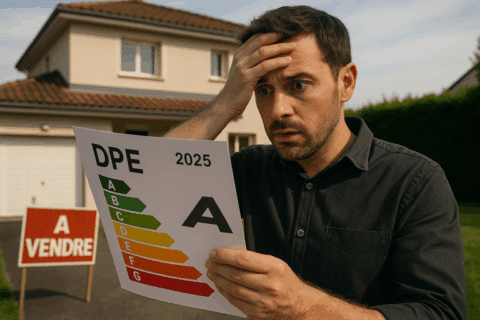

Le diagnostic de performance énergétique (DPE) occupe aujourd’hui une place centrale dans l’immobilier français. Devenu incontournable, il oriente aussi bien les propriétaires que les locataires ou investisseurs, en influençant la valeur des biens immobiliers, leur accessibilité à la location et même l’attribution d’aides publiques. Bien loin d’être un simple document administratif, son évolution soulève désormais des défis majeurs pour un parc immobilier où la lutte contre les passoires énergétiques s’intensifie, bouleversant au passage le paysage locatif et redéfinissant les logiques de rénovation.

Comprendre l’utilité grandissante du DPE

Depuis sa généralisation, le DPE s’est imposé comme un outil clé pour mesurer la consommation d’énergie et l’empreinte carbone des logements.

Son classement, qui va de A à G, renseigne non seulement sur la performance thermique mais conditionne également de nombreux choix.

Pour un acheteur, ce diagnostic influe sur la négociation du prix d’achat. Pour un propriétaire-bailleur, il détermine la possibilité de mettre son bien en location selon sa note énergétique.

La montée en puissance du DPE ne se limite pas aux seules contraintes réglementaires.

Il devient aussi central pour accéder à des dispositifs d’aide tels que MaPrimeRénov’, rendant indispensable une évaluation fiable et reconnue de chaque logement concerné.

Face à cette demande croissante, le nombre de diagnostics réalisés a littéralement explosé ces dernières années, reflet d’une véritable urgence ressentie par de nombreux ménages pour savoir où ils se situent sur l’échelle énergétique.

Passoires énergétiques : état des lieux et enjeux spécifiques

L’un des principaux défis actuels concerne la proportion élevée de logements mal classés.

Plus de cinq millions de résidences principales affichent aujourd’hui une étiquette F ou G, sans compter les résidences secondaires et logements vacants.

Cette réalité pèse lourdement sur la stratégie nationale de réduction de la consommation énergétique et de découplage carbone.

Réduire cet inventaire nécessite une mobilisation massive de tous les acteurs, mais surtout des propriétaires souvent peu enclins à s’engager dans des rénovations lourdes.

Ce défi s’accentue avec la mise en place progressive de mesures restrictives : les logements les moins performants se voient interdire l’accès à la location à mesure que les seuils se resserrent.

Cette planification vise à accélérer la transformation du parc existant, tout en suscitant des inquiétudes quant à la capacité réelle à suivre la cadence imposée par la loi.

Les freins au passage à l’action

Une part significative des propriétaires concernés tarde à engager des travaux, freinés par le coût élevé des rénovations, la complexité administrative ou encore le manque d’informations claires sur la rentabilité des interventions.

À ce jour, à peine un tiers envisage réellement une réhabilitation énergétique suffisante pour améliorer la note DPE de leur logement.

Au-delà de la motivation, c’est parfois l’accès à une offre de professionnels qualifiés et la lourdeur des démarches qui découragent.

Les dispositifs d’accompagnement évoluent, mais restent insuffisants pour transformer profondément le marché.

La réforme des aides, assortie de nouveaux contrôles et obligations, n’a pas encore permis de lever complètement les obstacles structurels à une rénovation massive, notamment chez les petits propriétaires bailleurs.

Conséquences directes sur le marché locatif

Le durcissement progressif du cadre légal entraîne une contraction de l’offre de locations disponibles, particulièrement à Paris et dans certaines grandes villes.

Les passoires thermiques disparaissent rapidement du marché locatif, car leur remise aux normes impose des investissements conséquents que beaucoup préfèrent éviter, provoquant ainsi une raréfaction accélérée des biens ouverts à la location.

Pour les logements mieux classés (A à D), le repli reste notable mais moins marqué, tandis que ceux notés F ou G subissent une véritable hémorragie d’annonces.

Conséquence directe : les prix varient fortement selon les notes DPE, avec des écarts pouvant dépasser 1 000 euros du mètre carré selon la zone géographique, redessinant brutalement la carte immobilière française.

La réforme récente : méthodologie et effets attendus

Entrée en vigueur récemment, la réforme du DPE marque une rupture majeure.

Elle abandonne la méthode basée sur les factures et privilégie désormais l’analyse physique du logement.

Isolation, système de chauffage, ventilation : tout est passé au crible pour établir une estimation dite théorique, jugée plus représentative et équitable puisqu’elle ne dépend plus des habitudes de vie des occupants.

Résultat, le DPE gagne en cohérence et permet de mieux anticiper les besoins réels en travaux.

Si cette modernisation clarifie le point de départ pour entreprendre une rénovation, elle engendre également de nouvelles contraintes : délais raccourcis, afflux massif de dossiers à traiter et incertitudes autour de la conformité des évaluations.

Les diagnostiqueurs doivent composer avec un environnement exigeant, où précision technique et indépendance deviennent essentiels pour garantir la fiabilité des résultats.

- Classement énergétique unifié : prise en compte simultanée de la consommation et des émissions de gaz à effet de serre.

- Mise en conformité obligatoire pour la location à terme des classes les plus basses.

- Aides étatiques repensées pour favoriser les rénovations d’ampleur via MaPrimeRénov’.

- Rôle renforcé des accompagnateurs certifiés pour sécuriser les parcours de rénovation.

- Effets immédiats sur la fluidité du marché immobilier et la valorisation patrimoniale des logements.

Perspectives et ajustements nécessaires

Face à l’importance croissante du DPE dans la gestion du parc immobilier, la question de l’ajustement réglementaire et opérationnel devient centrale.

Certains professionnels réclament déjà une meilleure articulation entre les différentes règles, incluant celles relevant de l’urbanisme ou de la copropriété, afin de proposer des solutions vraiment adaptées aux spécificités locales.

Une coordination accrue éviterait ainsi les blocages et faciliterait l’action concertée de tous les intervenants.

Par ailleurs, il devient crucial de renforcer la lutte contre les fraudes et les dérives tarifaires, dont la fréquence augmente sous la pression des délais et de l’afflux de demandes.

Employeurs, pouvoirs publics et particuliers devront rapidement trouver des méthodes innovantes pour assurer la qualité et l’efficacité des rénovations entreprises, et stabiliser des marchés locaux parfois durement éprouvés par la nouvelle réglementation.