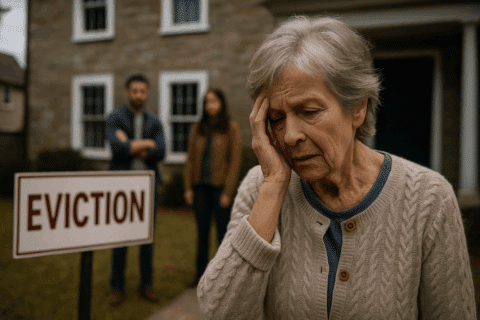

Transmettre son patrimoine à ses enfants peut sembler une sage décision. Pourtant, sans précautions juridiques précises, un acte généreux peut se retourner contre vous. C’est ce qu’a découvert Brigitte, contrainte de quitter la maison qu’elle pensait garder à vie, dix ans après l’avoir donnée en nue-propriété à ses enfants. Une histoire qui éclaire les pièges d’une donation mal encadrée.

Une donation avec réserve d’usufruit… à double tranchant

Lorsque Brigitte décide de donner sa maison à ses enfants, elle choisit une solution fréquente en matière de transmission : la donation en nue-propriété avec réserve d’usufruit.

Ce montage permet au parent de céder le bien tout en continuant à l’occuper ou à en tirer des revenus. Les enfants deviennent nus-propriétaires, mais l’usufruitier conserve l’usage du logement jusqu’à son décès… en théorie.

Sauf que ce droit n’est pas aussi absolu qu’il y paraît. S’il n’est pas juridiquement renforcé ou accompagné de clauses spécifiques, l’usufruit peut être converti — sous certaines conditions — en une compensation financière. Et c’est exactement ce qu’ont demandé (et obtenu) les enfants de Brigitte… dix ans après la donation.

Une procédure légale qui déstabilise

La situation bascule lorsque les enfants de Brigitte engagent une procédure pour demander la conversion de l’usufruit en capital. La loi permet en effet une telle opération, dès lors que l’occupation du bien devient source de conflit ou n’est plus compatible avec l’intérêt du nu-propriétaire.

Le tribunal leur donne raison. Résultat : Brigitte, bien qu’elle ait fait don de sa maison avec l’intention d’y vivre jusqu’à la fin de ses jours, doit quitter les lieux. En échange, elle recevra une somme d’argent correspondant à la valeur de son usufruit.

Mais le choc émotionnel est considérable : perdre la jouissance de son logement, sans en avoir anticipé la possibilité, bouleverse tous ses repères.

L’erreur : avoir négligé les clauses protectrices

Le cœur du problème réside dans l’acte de donation initial. Si Brigitte avait ajouté une clause d’occupation viagère ferme ou un droit d’habitation personnel non convertible, elle aurait pu empêcher une telle issue.

Ces dispositifs permettent de verrouiller juridiquement l’usage du bien par le donateur, quelle que soit l’évolution des relations familiales.

Car c’est là que réside l’enseignement clé de cette affaire : même lorsque la donation se fait dans un cadre harmonieux, les conflits peuvent surgir avec le temps. Sans garde-fous juridiques, le droit peut alors basculer du côté des héritiers, au détriment du parent donateur.

Comment éviter ce type de situation ?

La donation-partage avec réserve d’usufruit n’est pas à bannir. Elle reste un outil efficace de transmission anticipée, avec des avantages fiscaux non négligeables.

Mais elle doit être encadrée avec rigueur. Chaque clause, chaque mention dans l’acte notarié, doit être pensée en fonction de la vie future, pas seulement du climat familial du moment.

Une consultation approfondie avec un notaire expérimenté est essentielle. Il est aussi possible de prévoir une renonciation anticipée à la conversion de l’usufruit, ou encore de distinguer usage et fruit pour répartir les droits avec finesse.

Transmettre oui, mais sans se déposséder

Ce que révèle l’histoire de Brigitte, c’est que transmettre un bien ne signifie pas nécessairement s’en détacher totalement. Il est tout à fait légitime de vouloir aider ses enfants tout en préservant son cadre de vie. Mais cela suppose une bonne maîtrise des règles du jeu.

En 2025, avec le vieillissement de la population et l’accroissement des donations intergénérationnelles, ces questions vont devenir de plus en plus fréquentes. Mieux vaut donc les anticiper avec lucidité… et les bons conseils.