Les diagnostics de performance énergétique (DPE) sont devenus un outil incontournable pour évaluer l’efficacité énergétique d’un logement. Or, une étude récente dévoile des écarts frappants entre ces évaluations théoriques et la consommation réelle d’énergie des ménages. Ces divergences soulèvent des questions sur la précision des DPE et leur véritable utilité dans le quotidien des foyers. Explorons ce phénomène complexe et comprenons pourquoi il existe un tel fossé.

DPE : un diagnostic essentiel mais imparfait

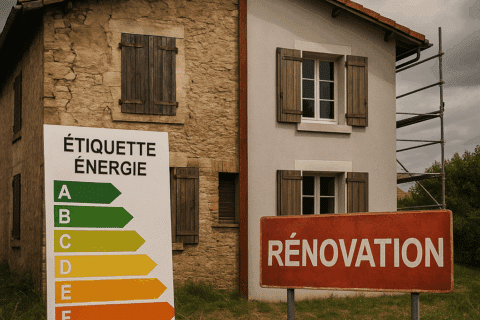

Le diagnostic de performance énergétique est conçu pour fournir aux propriétaires et locataires une estimation de la consommation énergétique d’un logement, en attribuant une note allant de A à G.

Ces notes jouent un rôle crucial, notamment dans les transactions immobilières et les décisions de rénovation.

Toutefois, ces estimations se basent souvent sur des données standardisées qui ne reflètent pas toujours la réalité du terrain.

Alors que ces diagnostics visent à informer sur le coût énergétique potentiel d’un logement, ils reposent sur des calculs théoriques, généralement éloignés des conditions réelles de consommation.

Cette approche peut mener à des divergences considérables entre les performances attendues et observées, influencées par des facteurs variés comme le comportement des résidents ou le climat spécifique de la région où se trouve le logement.

L’étude qui remet en cause l’écart supposé

Une enquête menée par des chercheurs a permis de mettre en lumière ces disparités.

En comparant les données bancaires de divers ménages avec celles issues de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), l’étude révèle que l’écart de consommation d’énergie entre les logements notés A ou B et ceux classés G est bien moindre qu’annoncé.

Initialement perçue comme cinq fois supérieure, cette différence se rapproche en réalité d’une consommation seulement doublée.

Cette découverte montre que les DPE amplifient souvent les écarts entre les habitations les plus énergivores et les mieux isolées.

Les raisons derrière cette exagération résident principalement dans la manière dont les foyers s’adaptent aux contraintes économiques et modifient leurs habitudes de vie, ce qui rend les prédictions moins fiables.

Comportements des ménages : le véritable impact sur la consommation énergétique

Un aspect majeur révélateur des écarts entre les prévisions des DPE et la réalité est le comportement des occupants.

Lorsque des familles sont conscientes d’habiter un logement énergivore, elles peuvent adapter leurs comportements pour limiter leur facture énergétique, réduisant ainsi leur consommation.

Par exemple, en diminuant la température ambiante ou en chauffant uniquement certaines pièces, les consommateurs peuvent contrôler efficacement leur consommation d’énergie.

A contrario, dans les logements bien isolés et mieux notés, les occupants pourraient être tentés de consommer davantage, confortés par une fausse impression de sécurité énergétique.

Ce phénomène montre que le comportement humain reste un facteur clé de la consommation énergétique, bien au-delà des seuls aspects techniques de l’habitation.

Les implications économiques des différences de revenus

Il est important de tenir compte des contextes économiques individuels lorsqu’on évalue la consommation énergétique réelle.

Les ménages à faibles revenus, souvent contraints de subsister dans des passoires thermiques en raison de loyers inférieurs, développent des stratégies d’économie par nécessité.

Cela contraste fortement avec les consommations observées chez les foyers plus aisés qui peuvent se permettre d’habiter dans des logements mieux classés et d’adopter un mode de vie plus dispendieux en énergie.

Monde politique et rénovation énergétique : des enjeux cruciaux

Malgré ces inexactitudes dans les DPE, ils restent indispensables, constituant un levier important pour inciter les rénovations énergétiques.

Le cadre législatif évoluant vers des restrictions plus strictes, notamment pour les logements mal notés, encourage les bailleurs et propriétaires à entreprendre des travaux d’amélioration thermique.

L’interdiction de louer des habitations classées G représente un tournant décisif ; c’est une réponse directe à la double volonté de réduire la consommation nationale et de lutter contre le changement climatique.

Pourtant, ces rénovations ne découlent pas uniquement d’une logique écologique. Elles sont accompagnées de bénéfices socio-économiques significatifs, tels que la réduction des coûts sanitaires associés aux mauvaises conditions de logement.

Les défis économiques de la transition verte

Bien que des rénovations généralisées puissent sembler coûteuses, leur impact à long terme pourrait se traduire par des économies substantielles.

Chaque intervention visant à améliorer la classification énergétique d’une habitation contribue non seulement à baisser ses émissions de CO2, mais aussi à diminuer les charges collectives liées à la santé publique.

- Réduction des maladies liées au froid inapproprié.

- Diminution des aides sociales accordées pour compenser des factures énergétiques élevées.

- Encouragement du secteur économique à travers de nouvelles opportunités d’emploi dans la construction et la rénovation.

Regarder au-delà des chiffres : une compréhension plus nuancée

Les diagnostics de performance énergétique doivent être abordés avec précaution.

Ils offrent un point de départ utile mais ne doivent pas être vus comme une vérité absolue, sans contexte ni adaptation possible.

Pour combler l’écart entre théories et pratiques, une prise de conscience accrue des comportements humains et des conditions économiques est nécessaire.

L’avenir des politiques énergétiques réside dans une combinaison de critères techniques rigoureux et d’accompagnement éducatif à destination des usagers.

En œuvrant ensemble, il est possible d’envisager un futur énergétique réfléchi et durable, où chaque acteur, de l’ingénieur au simple citoyen, a un rôle à jouer pour optimiser la consommation d’énergie tout en respectant notre planète.