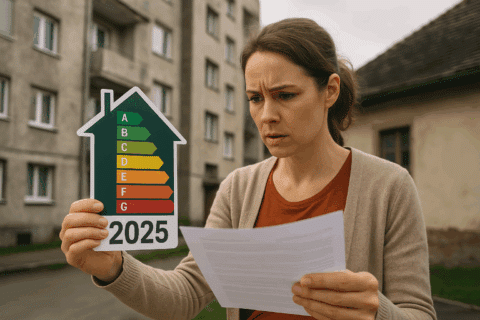

Les aides au logement en France, telles que l’APL (Aide personnalisée au logement), l’ALS (Allocation de logement social) et l’ALF (Allocation de logement familial), vont bientôt connaître des changements significatifs. Le calendrier des réformes s’approche à grands pas, avec un nouvel accent mis sur l’amélioration des performances énergétiques des habitations. Cette nouvelle direction suggère une approche plus stricte et exigeante pour pouvoir bénéficier de ces soutiens vitaux. Mais quelles seront les implications concrètes pour les bénéficiaires actuels et futurs ?

Pourquoi des critères énergétiques renforcés ?

La question énergétique est devenue une priorité nationale en raison du changement climatique et des enjeux économiques mondiaux.

Ainsi, le gouvernement français, pour avancer vers un parc immobilier plus durable, a décidé d’intégrer des normes énergétiques dans les conditions d’attribution des aides au logement.

Cela traduit une volonté de non seulement encourager la transition écologique, mais aussi de garantir une meilleure qualité de vie pour les locataires.

L’idée derrière cette réforme est double. D’une part, elle vise à réduire la facture énergétique du pays en faisant pression sur les propriétaires pour améliorer l’efficacité énergétique de leurs bâtiments.

D’autre part, elle entend également protéger les foyers vulnérables en leur assurant des logements qui ne sont pas énergivores. En théorie, cela devrait aussi réduire les coûts liés aux factures en énergie des ménages défavorisés, entraînant ainsi un meilleur confort domestique.

Ce que cela signifie pour les locataires et les propriétaires

Pour les locataires, ces nouvelles mesures impliquent un examen minutieux de l’état énergétique de leur logement. Il sera important pour eux de collaborer étroitement avec leur bailleur afin de s’assurer que celui-ci se conforme aux nouvelles réglementations énergétiques.

Cependant, cet ajustement pourrait poser des difficultés si le propriétaire n’est pas prêt ou capable d’effectuer les améliorations nécessaires.

D’un autre côté, pour les propriétaires, la mise en œuvre de ces travaux représente un défi financier considérable.

Bien que certains puissent être éligibles pour des subventions ou aides publiques pour financer les rénovations énergétiques, beaucoup devront prendre en charge ces coûts importants par eux-mêmes.

Cela suscite déjà des préoccupations quant à la disponibilité du logement abordable si les propriétaires décidaient d’augmenter les loyers en réponse aux investissements requis.

Une dynamique de responsabilité partagée

Cette réforme marque un tournant dans la manière dont les gouvernements traitent les aides au logement.

Plutôt que de simplement fournir une assistance financière, ils cherchent à responsabiliser tous les acteurs impliqués : propriétaires, locataires et même institutions publiques.

Cette notion de « responsabilité partagée » incitera les différentes parties prenantes à collaborer pour un objectif commun : améliorer la qualité des logements tout en respectant l’environnement.

On peut considérer cela comme une opportunité de renforcer le dialogue entre les locataires et les propriétaires, en favorisant des relations plus équitables et transparentes.

Les discussions entourant les rénovations pourraient également venir enrichir le débat public sur l’habitat durable et fortifier la société face aux défis environnementaux.

Les risques potentiels et les solutions envisagées

Néanmoins, tout changement comporte son lot de risques.

L’un des principaux dangers de cette initiative pourrait être la possible baisse du nombre de logements disponibles sur le marché si les propriétaires choisissent de quitter le secteur plutôt que de se conformer aux nouvelles règles.

Cela pourrait aggraver la crise du logement et rendre plus difficile l’accès à un logement convenable pour ceux qui en ont le plus besoin.

Pour accompagner cette transition, le gouvernement pourrait mettre en place divers mécanismes tels que des incitations fiscales ou des prêts spécifiques à faible taux d’intérêt pour aider les propriétaires à moderniser leurs biens sans impacter négativement leur situation économique.

De telles mesures incitatives seraient cruciales pour garantir le succès de ce programme ambitieux.

Impact sur les politiques publiques et le marché locatif

Avec cette transformation des aides au logement, nous assistons à un remaniement probable des politiques publiques en matière immobilière.

Cette reconfiguration met en lumière une approche où l’État n’est plus seul responsable, mais instaure une culture où chaque acteur joue un rôle actif dans la construction d’un avenir durable.

Sur le plan du marché locatif, les effets de cette réforme pourraient être mixtes. Tant le bailleur que le locataire devront naviguer dans un paysage en évolution rapide.

À court terme, cela pourrait créer des tensions supplémentaires alors que chacun essaie de répondre aux nouveaux standards.

Toutefois, à long terme, on peut espérer que ces mesures porteront leurs fruits en créant un environnement plus stable et durable pour tous.

Une perspective optimiste pour l’avenir

En dépit des défis, cette initiative peut être perçue positivement. Elle reflète une ambition de construire des villes intelligentes où le souci de l’environnement va de pair avec le bien-être sociétal.

La réussite de cette entreprise reposera beaucoup sur l’engagement concret et continu tant des autorités publiques que des citoyens.

S’il y a bien une chose à retenir, c’est que malgré les efforts requis, la voie choisie montre une promesse claire : assurer un logement plus sain et économique pour tous, tout en veillant à préserver notre planète pour les générations futures.

Quelles actions pour se préparer ?

Pour bien anticiper ces changements, plusieurs actions peuvent être entreprises.

Les locataires peuvent commencer par vérifier si leur logement respecte déjà les nouvelles normes et discuter avec leur propriétaire des améliorations possibles. Un audit énergétique peut être une bonne façon d’identifier les points faibles et de prévoir les travaux nécessaires.

De leur côté, les propriétaires devraient consulter les programmes d’aides financières accessibles pour faciliter leurs investissements en efficacité énergétique. Ils gagneraient également à se renseigner auprès de professionnels pour obtenir des devis précis et élaborer un plan d’action concret adapté à leurs moyens.

En combinant ces efforts, l’ensemble des acteurs concernés pourra mieux appréhender et s’adapter à cette transition inévitable mais bénéfique.