Aujourd’hui, dans de nombreuses grandes villes françaises, les quartiers d’affaires font face à une problématique croissante : un surplus important de bureaux qui ne trouvent plus preneurs. Parallèlement, la demande en logements ne cesse d’augmenter, créant ainsi une opportunité évidente de transformation de ces structures commerciales. Mais alors que cela semble être une solution idéale pour deux problèmes majeurs, peu de ces bâtiments se prêtent réellement à une reconversion en espaces résidentiels.

Quels sont les obstacles à la transformation des bureaux en habitations ?

La première barrière concerne, sans surprise, l’architecture même des immeubles de bureaux.

Dans de nombreux cas, les constructions initiales étaient conçues spécifiquement pour des usages professionnels.

Ainsi, les caractéristiques structurelles comme des étages profonds peuvent entraîner un manque crucial de lumière naturelle dans de potentielles habitations.

De plus, cette insuffisance de configuration favorable aux logements impacte directement la viabilité économique du projet. En effet, souvent les bureaux coûtent plus cher par mètre carré que les résidences.

Pour qu’une conversion soit rentable, le prix au mètre carré de vente ou de location doit compenser les coûts de réhabilitation qui incluent généralement une refonte complète de l’intérieur du bâtiment.

La question du coût et de la rentabilité

Transformer un bureau en logement implique des dépenses significatives.

Selon certaines études, il est constaté que ce type de projet peut revenir jusqu’à 30 % plus cher que de construire de nouveaux logements ex nihilo.

Ce chiffre s’explique par les contraintes techniques rencontrées et la nécessité d’adapter un bâtiment existant à de nouvelles normes énergétiques et de confort.

L’enveloppe budgétaire ne se limite pas aux modifications architecturales : les autorisations administratives, souvent longues et ardues à obtenir, peuvent représenter un frein considérable.

Chaque modification importante doit recevoir l’aval des autorités locales, un processus qui peut retarder ou même entraver la concrétisation des projets.

Il est également crucial de prendre en compte le cadre législatif et les règlements d’urbanisme en vigueur, qui ne sont pas toujours favorables aux adaptations de fonction des structures immobilières.

Exemples de transformations réussies

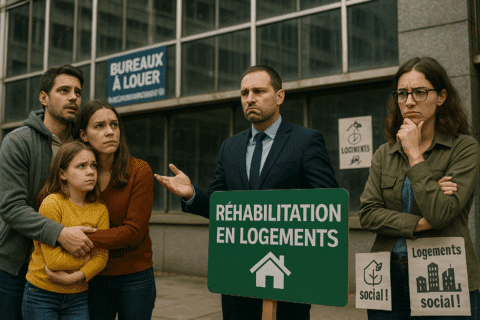

Certaines villes ont malgré tout fait le pari audacieux de réhabiliter leurs quartiers de bureaux.

À Lyon, par exemple, le redéveloppement d’une tour autrefois dédiée au secteur nucléaire a permis de donner naissance à cent logements, dont près de la moitié sont destinés à l’habitat social.

Ces initiatives vont de pair avec une volonté municipale de moderniser l’utilisation des espaces urbains pour mieux répondre aux défis démographiques actuels.

Ce qui rend possible ces métamorphoses, c’est bien souvent une combinaison chanceuse de facteurs : une bonne configuration du bâti initial, un contexte local facilitateur en termes de réglementation, et surtout, une synergie entre acteurs privés et publics.

La collaboration étroite entre promoteurs, municipalités, et organismes de logement social semble jouer un rôle décisif dans la mise en œuvre de telles aménagements.

Un enjeu durable pour les zones urbaines

Plus qu’un simple exercice architectural, la transformation de bureaux en logements offre des perspectives intéressantes du point de vue du développement durable.

Réutiliser un édifice existant permet non seulement de réduire l’empreinte carbone associée à la construction d’un nouveau bâtiment, mais aussi de revitaliser certains secteurs urbains délaissés tout en optimisant l’efficacité énergétique des structures rénovées.

Cependant, cette ambition écologique se heurte parfois aux réalités économiques.

Avec des taux de vacance qui dépassent largement la moyenne régionale, comme à Rueil-Malmaison, la tentation pourrait être grande de maximiser à court terme les profits immobiliers plutôt que d’investir dans des conversions coûteuses et techniquement exigeantes.

L’implication des pouvoirs publics et de l’immobilier privé

Face à ces complexités, la mobilisation reste essentielle. Plusieurs initiatives gouvernementales visent à encourager cette tendance.

C’est le cas, entre autres, du plan lancé pour inciter à reconsidérer les millions de mètres carrés inexploités et à évaluer leur potentiel en tant qu’espaces de vie.

L’objectif est clair : conjuguer intérêt public et dynamisme entrepreneurial pour transformer radicalement le paysage urbain.

Néanmoins, pour atteindre cette ambition, il est impératif d’assurer un financement adéquat et continu.

Les groupes de travail, tels ceux mis en place autour d’acteurs clés de la finance immobilière et du logement, explorent des options variées pour faciliter l’accès aux fonds nécessaires à ces projets ambitieux.

Ils cherchent aussi à simplifier les démarches et procédures réglementaires liées à ces projets.

Anticiper pour mieux bâtir

L’avenir de la conversion de bureaux en logements dépendra en grande partie de notre capacité collective à intégrer ces challenges dès la phase de conception des bâtiments futurs.

Cela nécessite une anticipation des besoins sociétaux et une flexibilité d’aménagement capable d’évoluer selon les transformations économiques et sociales.

Intégrer cette modularité dès la fondation, pour permettre une future adaptation sans entraves majeures, représente un véritable levier stratégique pour l’immobilier de demain.

Si convertir des bureaux en logements semble être une réponse prometteuse à la saturation urbaine et à la crise du logement, sa réussite repose sur la prise en compte holistique des enjeux techniques, financiers, et administratifs.

Encourager davantage de projets pilotes, soutenir l’innovation architecturale et favoriser un dialogue constant entre les différents intervenants seront cruciaux pour que cette voie se généralise à plus large échelle.