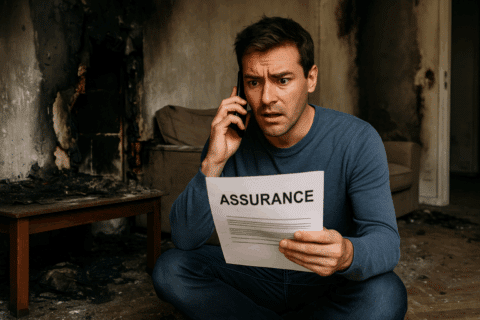

L’arrivée soudaine d’une tempête peut bouleverser la tranquillité d’un foyer et transformer le quotidien en véritable casse-tête. Avec la montée en puissance des événements climatiques ces dernières années, il devient essentiel de savoir comment agir face à des dégâts liés au vent, à la pluie ou à la grêle. Suivre quelques démarches claires permet souvent d’obtenir une indemnisation adaptée et d’organiser rapidement les réparations nécessaires, tout en évitant les mauvaises surprises administratives.

Les garanties et exclusions liées aux sinistres causés par une tempête

Au fil du temps, les contrats d’assurance habitation ont intégré différentes protections pour couvrir les effets parfois dévastateurs de la météo.

La garantie « événements climatiques » intervient dans des situations précises, mais ses modalités varient selon l’assureur et les options choisies.

Prendre le temps d’approfondir cette question aide à comprendre jusqu’où s’étend la couverture d’assurance, un point crucial lorsque l’on constate des tuiles arrachées ou des infiltrations importantes.

Le principe de cette garantie repose généralement sur la force des vents responsables des dégâts, dépassant un certain seuil indiqué dans chaque contrat, souvent autour de 100 km/h.

Outre la toiture, elle inclut fréquemment les dommages dus à l’accumulation de neige ou de grêle sur la structure principale du logement.

Les extensions possibles élargissent encore le champ d’action de l’assurance : prise en charge du relogement temporaire, remboursement des frais de déblais, voire réparation de dommages électriques indirects consécutifs à la tempête.

Que couvre vraiment la garantie tempête ?

La plupart des compagnies couvrent les parties essentielles du bâtiment principal, notamment le toit, les murs porteurs, les plafonds et les planchers touchés par la tempête.

Selon le contrat, certains biens mobiliers peuvent également être concernés, par exemple si l’eau a pénétré et endommagé des meubles ou des équipements électroménagers essentiels.

Des extensions prévues dès la souscription ou ajoutées ensuite permettent parfois d’indemniser le remplacement d’éléments annexes fragilisés.

Pour bénéficier d’une protection optimale, il est important de bien distinguer la garantie tempête classique d’autres couvertures spécifiques.

Par exemple, un bris de vitre n’est généralement pris en compte que par une garantie « bris de glace », ce qui impose une vérification attentive des clauses lors de la signature du contrat.

Quelles sont les limites et exclusions habituelles ?

L’assurance standard exclut traditionnellement plusieurs catégories de biens, créant ainsi des zones grises auxquelles il faut prêter attention avant toute déclaration.

Sont fréquemment exclus : les bâtiments construits en matériaux légers (préfabriqués, abris de jardin), antennes, paraboles, clôtures, installations extérieures temporaires et dépendances non attenantes.

Les inondations provoquées par le débordement d’un cours d’eau relèvent quant à elles du régime spécifique des catastrophes naturelles.

Pour activer cette couverture, la publication d’un arrêté préfectoral s’avère indispensable et allonge le délai de déclaration.

Il est donc judicieux de repérer ces points dans son assurance pour éviter toute exclusion inattendue.

Premières mesures à prendre après le passage d’une tempête

Dès que la tempête se calme, l’objectif principal reste d’empêcher toute aggravation des dégâts subis par l’habitation.

Cette étape constitue souvent une condition exigée par l’assureur, alors autant s’y atteler avec sérieux. Agir rapidement renforce aussi la sécurité des occupants et limite les dépenses supplémentaires.

Pendant cette phase, il est conseillé d’adopter plusieurs réflexes pratiques :

- Bâcher une partie du toit découverte pour limiter les nouvelles infiltrations.

- Déconnecter ou mettre hors tension le réseau électrique dans les pièces touchées, si cela peut être fait sans danger.

- Recouvrir provisoirement les fenêtres brisées afin d’empêcher l’eau et les débris de pénétrer.

- Rehausser les meubles vulnérables et protéger les objets sensibles contre les futurs dégâts d’eau.

Il est également primordial de documenter l’état du bien à travers des photos horodatées et détaillées.

Ces éléments seront précieux pour appuyer le dossier transmis à l’assurance et accélérer la prise en charge.

Procédure d’indemnisation et obligations envers l’assureur

Une démarche structurée simplifie grandement les échanges ultérieurs avec la compagnie d’assurance.

Il convient de fournir les justificatifs liés aux conditions météo locales : un certificat d’intempérie obtenu auprès d’un service officiel facilitera l’évaluation, en prouvant que le vent a bien dépassé la vitesse requise pour déclencher l’indemnisation prévue par le contrat.

L’envoi du dossier regroupant les factures justificatives, les devis de professionnels, ainsi que les clichés des zones affectées, donne une vue d’ensemble claire au gestionnaire du sinistre.

Laisser les biens dans leur état initial jusqu’au passage éventuel d’un expert garantit l’intégrité des preuves exigées lors de l’analyse du dossier.

Quels délais pour signaler un sinistre tempête ?

Le délai classique impose de déclarer les faits dans un laps de temps court, généralement entre 5 et 10 jours selon l’assureur.

Si la commune fait l’objet d’une reconnaissance officielle de catastrophe naturelle, ce délai peut atteindre 30 jours, permettant un traitement coordonné par toutes les parties concernées.

Respecter ces échéances joue un rôle clé dans l’obtention rapide de l’indemnisation et prévient tout risque de refus pour dépôt tardif. Préparer le dossier en amont favorise une résolution plus sereine de la situation.

Comment se calcule le montant de l’indemnisation ?

Chaque compagnie ajuste sa méthode de calcul selon plusieurs variables : valeur de reconstruction à neuf de l’habitation, prise en compte ou non de la vétusté des biens endommagés, niveau des franchises appliquées et nature exacte des extensions souscrites.

Comparer régulièrement ces critères entre plusieurs assureurs permet d’obtenir de meilleures protections pour anticiper les prochains aléas climatiques.

Des conditions particulières s’appliquent pour les logements momentanément inhabitables, pouvant aboutir à un relogement temporaire ou à une réduction du montant du loyer dû si le locataire ne dispose plus de l’usage total du bien.

En cas de déplacement inévitable, la suspension du bail peut même être envisagée d’un commun accord entre propriétaire et locataire.

Conseils pratiques pour renforcer la protection de son logement contre les tempêtes

Face à la multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes, adapter ses habitudes permet de limiter considérablement les pertes potentielles.

Vérifier régulièrement l’état de la toiture, nettoyer les gouttières des feuilles et branchages, et solidifier les éléments mobiles autour de la maison figurent parmi les réflexes à adopter à l’approche des saisons à risques.

Une bonne connaissance des droits et options d’assurance contribue à des démarches efficaces et rassurantes en cas d’imprévu.

Revoir périodiquement la liste des exclusions et vérifier si des extensions pertinentes peuvent compléter la couverture de base renforcera la sérénité au quotidien, surtout face à des aléas devenus plus fréquents sur l’ensemble du territoire.