À mesure que la réglementation française se renforce face aux défis climatiques, le diagnostic de performance énergétique (DPE) occupe une place centrale dans les transactions immobilières. Entre obligations récentes, calendrier d’interdiction progressive des logements énergivores et exigences précises pour chaque situation, le DPE façonne aujourd’hui le marché immobilier tout en sensibilisant à la transition énergétique.

Le DPE en pratique : des fondements légaux aux applications concrètes

Évaluer la consommation d’énergie d’un logement n’a rien d’anodin : il s’agit d’en mesurer l’impact environnemental aussi bien que sa facture potentielle pour les occupants.

Le DPE répond précisément à cet objectif, obligeant tout vendeur ou bailleur à fournir un dossier clair avant même la publication de l’annonce immobilière.

Cette exigence ne concerne pas uniquement les particuliers : promoteurs, copropriétés et syndicats doivent également respecter ces nouvelles règles.

Proposer son bien à la vente ou à la location sans disposer d’un DPE conforme expose à des sanctions et peut faire échouer une transaction au dernier moment.

Il est donc préférable d’anticiper cette démarche, car plusieurs justificatifs et documents techniques sont nécessaires pour garantir l’exactitude du rapport délivré par le diagnostiqueur accrédité.

Comprendre l’étiquette énergie et ses implications pour propriétaires et locataires

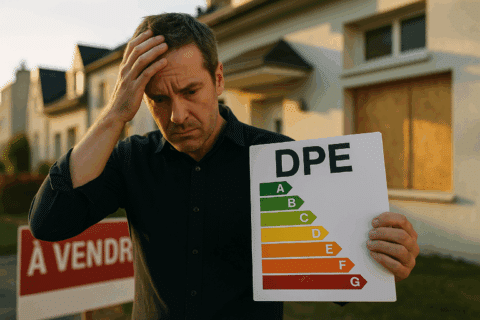

Chaque DPE aboutit à une étiquette énergie qui synthétise deux critères majeurs : la consommation annuelle d’énergie primaire et les émissions de gaz à effet de serre.

Ces données sont exprimées via une classification allant de A (excellente performance) à G (très mauvaise performance).

Les seuils associés varient selon les caractéristiques thermiques, géométriques et équipements du bien, ce qui impose parfois une réévaluation spécifique sur les petites surfaces.

Faire figurer ces informations dans la publicité immobilière est exigé par la loi.

Pour les logements classés F ou G, la mention « logement à consommation énergétique excessive » doit apparaître clairement dans l’annonce.

Ce point influe directement sur l’attractivité du bien et conditionne parfois la possibilité même de le louer ou de le vendre.

Quelles sont les nouveautés réglementaires et comment les anticiper ?

Dans un mouvement d’ajustement continu, la réglementation autour du DPE a connu depuis 2024-2025 plusieurs évolutions notables.

Un système de QR code permet désormais de vérifier instantanément la validité du diagnostic et la certification professionnelle du technicien.

Quant à la durée de validité d’un DPE classique, elle atteint dix ans, sauf exceptions liées à la date de réalisation.

L’obligation de produire un rapport énergétique ne concerne pas seulement les logements isolés : bâtiments collectifs, copropriétés et constructions neuves suivent un calendrier progressif d’application. Voici un aperçu structuré des principaux jalons :

- Interdiction de mise en location des biens classés G dès janvier 2025.

- Élargissement de cette interdiction aux logements F en 2028.

- Extension aux catégories E à compter de 2034.

- Mise en conformité obligatoire des copropriétés : depuis 2024 pour les grandes copropriétés, en 2025 pour celles intermédiaires, puis 2026 pour les plus petites structures.

Ce découpage chronologique entraîne des conséquences immédiates sur le marché, avec une anticipation croissante des travaux de rénovation énergétique, ainsi qu’une certaine réorganisation de l’offre locative disponible.

Comment préparer efficacement l’intervention du diagnostiqueur ?

Réussir un DPE fiable suppose une préparation rigoureuse.

Rassembler dès le début tous les éléments relatifs à la surface habitable, à l’isolation, aux systèmes de chauffage ou d’eau chaude – notamment s’ils sont collectifs – facilite le travail du professionnel et limite les risques d’erreur d’appréciation.

Se munir des factures énergétiques récentes, plans détaillés ou attestations d’intervention sur la structure permet aussi d’étayer l’analyse.

Cette vigilance contribue à obtenir un diagnostic précis et réduit les mauvaises surprises dues à une estimation biaisée, surtout pour les logements atypiques ou intégrant des technologies récentes.

DPE, audit énergétique et obligations complémentaires : quelles différences ?

Lorsqu’un bien immobilier appartient à la classe F ou G, la réglementation impose la réalisation d’un audit énergétique en complément du DPE traditionnel.

Plus approfondi, ce document identifie concrètement les sources de perte thermique et propose des scénarios chiffrés d’amélioration, destinés à guider techniquement le propriétaire vers la sobriété énergétique.

Cette évolution du dispositif implique une élévation des exigences et responsabilise vendeurs comme acheteurs.

Sur ce point, l’audit énergétique s’avère souvent décisif dans la négociation du prix de vente ou dans la priorisation des travaux à lancer après l’acquisition.

Quels impacts pour le marché et la vie quotidienne ?

La dynamique réglementaire modifie en profondeur la valeur perçue des biens immobiliers.

Un logement affichant un bon classement bénéficie d’une notoriété et d’une attractivité renforcées.

À l’inverse, la stigmatisation des « passoires énergétiques » contraint nombre de propriétaires à investir dans la réhabilitation de leur patrimoine sous peine de voir leur bien sortir du circuit locatif ou subir des décotes sévères à la revente.

Pour les locataires, ces changements garantissent un confort accru et une meilleure prévisibilité budgétaire, puisque le montant estimé des dépenses énergétiques annuelles figure désormais obligatoirement dans chaque annonce.

Cette transparence contribue à réorienter les choix résidentiels et pousse progressivement l’ensemble du marché immobilier vers plus de qualité environnementale.