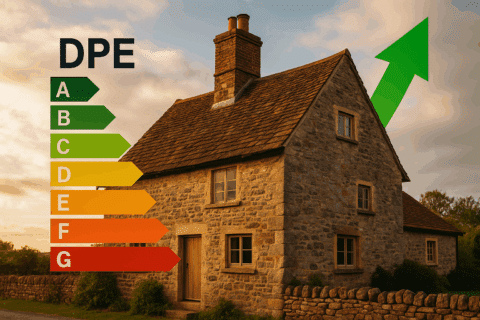

Avant d’acheter, vendre ou louer un bien ancien, votre DPE est devenu déterminant. En 2025, il impacte directement la valeur, la mise en location et le budget travaux. Voici ce que vous devez savoir pour éviter les mauvaises surprises et prendre les bonnes décisions sur une maison d’avant 1948.

Qu’est-ce qu’un DPE et pourquoi il est crucial en 2025

Rappel sur le diagnostic de performance énergétique

Le diagnostic de performance énergétique évalue la consommation d’énergie et les émissions de carbone d’un logement. Il attribue une étiquette de A à G, accompagnée de recommandations de travaux. Pour une maison d’avant 1948, les résultats reflètent surtout l’isolation d’origine, les matériaux, les ouvertures et le système de chauffage.

Depuis sa réforme, le DPE est opposable : l’acheteur ou le locataire peut se retourner contre le propriétaire s’il s’avère erroné. C’est un document normé, réalisé par un diagnostiqueur certifié, valable 10 ans (sauf changements majeurs comme des travaux lourds).

Le rapport se compose d’un double volet : estimation des kWh/m²/an et de la facture théorique, puis liste de travaux conseillés (isolation, ventilation, chauffage, régulation). Sur une maison d’avant 1948, ces préconisations sont souvent structurantes : isolation de toiture, traitement des murs, remplacement d’une chaudière vétuste.

Sanctions et obligations pour les propriétaires

Le DPE est obligatoire à la mise en vente et à la location. Sans lui, l’annonce est incomplète et engage votre responsabilité. En location, l’étiquette influe sur la possibilité de louer et sur l’évolution du loyer.

Les logements classés parmi les « passoires thermiques » subissent des restrictions de location progressives. Concrètement, plus l’étiquette est mauvaise, plus vite la réalisation de travaux d’amélioration devient incontournable pour maintenir la mise en location.

En cas d’informations trompeuses (étiquette erronée, estimation de coûts non conforme), le risque est double : contentieux et remise en conformité. D’où l’intérêt d’un diagnostic rigoureux, de devis précis et d’un calendrier de travaux réaliste.

- Annonce immobilière — affichage obligatoire des étiquettes énergie et climat

- Mise en location — respect des seuils de performance minimaux

- Opposabilité — responsabilité du bailleur/vendeur en cas d’erreur

Au-delà du cadre réglementaire, un bon DPE renforce l’attractivité : il rassure sur les charges futures, facilite le financement et peut accélérer la transaction. À l’inverse, une étiquette faible implique un prix ajusté ou un plan travaux chiffré et crédible.

Enfin, 2025 marque une accélération des politiques de sobriété : intégrer le DPE à votre stratégie patrimoniale n’est plus optionnel. Pensez « valeur verte » : chaque point gagné sur l’étiquette peut peser sur le prix, la négociation et la durée de détention.

Spécificités des maisons construites avant 1948

Les matériaux traditionnels et leurs limites énergétiques

Les maisons bâties avant 1948 reposent souvent sur des murs épais en pierre, brique ou torchis. Ces matériaux assurent une bonne inertie thermique, mais présentent des faiblesses en termes d’isolation. Sans doublage ni traitement moderne, ils laissent passer d’importantes déperditions de chaleur en hiver et rendent le logement difficile à rafraîchir en été.

Les planchers sont parfois en bois massif ou en hourdis, non isolés, ce qui accentue les pertes par le sol. Les menuiseries d’époque (bois simple vitrage) ne répondent pas aux standards actuels : elles laissent passer l’air et génèrent des sensations de paroi froide.

Un autre point sensible concerne les toitures anciennes. Les combles sont rarement isolés, ou bien avec des matériaux devenus inefficaces au fil du temps. Or, la toiture représente jusqu’à 30 % des pertes thermiques dans une maison non rénovée.

Enfin, les défauts structurels comme l’humidité ascensionnelle ou les fissures accentuent la consommation énergétique. Ils nécessitent des travaux préparatoires avant même d’envisager l’isolation.

Les systèmes de chauffage anciens les plus fréquents

Dans ces habitations, le chauffage repose encore souvent sur des chaudières au fioul, au charbon ou au bois. Ces équipements, énergivores et polluants, sont inadaptés aux objectifs de sobriété actuels. Leur rendement faible entraîne des factures élevées et une étiquette DPE dégradée.

Dans certains cas, des poêles ou cheminées à foyer ouvert constituent le système principal. Ils procurent une chaleur ponctuelle mais peu homogène, avec de fortes pertes par les conduits d’évacuation.

La distribution de chaleur est aussi un problème. Les installations anciennes manquent de régulation et consomment plus qu’un réseau moderne. Cela augmente les coûts tout en réduisant le confort.

Si l’électricité a parfois remplacé le charbon ou le fioul, il s’agit souvent de convecteurs basiques, énergivores et peu performants. Là encore, la note DPE s’en ressent fortement.

- Chaudières vétustes — fioul, charbon, gaz non-condensation

- Poêles traditionnels — chauffage peu homogène et pertes importantes

- Convecteurs électriques — forte consommation et faible confort

La modernisation de ces systèmes est une étape essentielle pour améliorer la classe énergétique. Elle passe par le remplacement des chaudières, l’installation de pompes à chaleur, ou la mise en place de solutions hybrides adaptées aux contraintes d’une maison ancienne.

Les faiblesses énergétiques d’un logement ancien

Déperditions par la toiture, murs et planchers

Une maison construite avant 1948 présente presque toujours des pertes thermiques importantes. La toiture, non isolée ou mal protégée, est responsable de près d’un tiers des fuites de chaleur. Les murs massifs, souvent sans doublage, laissent passer le froid en hiver et la chaleur en été. Quant aux planchers bas, ils favorisent des déperditions qui rendent certaines pièces difficilement habitables.

Ces points faibles structuraux expliquent pourquoi ces logements obtiennent fréquemment une étiquette F ou G au DPE. Les matériaux traditionnels ont une bonne inertie, mais sans isolation complémentaire, ils ne suffisent pas à atteindre les standards énergétiques actuels.

Un autre facteur aggravant est l’absence de rupture de ponts thermiques : jonctions murs/toitures, encadrements de fenêtres, planchers intermédiaires. Ces zones concentrent les pertes et diminuent l’efficacité des éventuelles rénovations partielles.

Mauvaise étanchéité à l’air et confort thermique

Les logements anciens souffrent aussi d’une étanchéité à l’air défaillante. Fuites d’air autour des menuiseries, fissures dans les murs, cheminées non obturées : ces défauts entraînent une surconsommation de chauffage et des sensations d’inconfort.

En période hivernale, cela se traduit par des courants d’air et une impression de paroi froide. En été, le manque de protection solaire et de ventilation adaptée provoque des surchauffes. Le confort thermique est donc irrégulier et peu satisfaisant.

Autre point critique : l’humidité. Sans ventilation efficace, la condensation s’installe, dégrade les murs et accentue les déperditions. Elle compromet également la durabilité des travaux d’isolation réalisés sans traitement préalable.

Ces défauts combinés impactent directement la facture énergétique. Le chauffage doit compenser en permanence, d’où des coûts élevés et une empreinte carbone supérieure à la moyenne.

- Toiture — 25 à 30 % des pertes thermiques

- Murs non isolés — environ 20 à 25 % des déperditions

- Menuiseries vétustes — jusqu’à 15 % des fuites d’air

Sans travaux ciblés, un logement ancien reste une passoire thermique, difficile à chauffer et peu valorisé sur le marché immobilier. Identifier ces faiblesses est la première étape avant de planifier une rénovation efficace.

Améliorer le DPE d’une maison d’avant 1948

Travaux d’isolation prioritaires

Pour une maison ancienne, la première étape consiste à renforcer l’isolation thermique. La toiture est prioritaire, car elle concentre les plus fortes pertes. L’isolation des combles (par soufflage, panneaux ou rouleaux) apporte des gains immédiats sur le confort et la consommation.

Les murs doivent également être traités. Selon la configuration, on peut opter pour une isolation par l’intérieur (ITE plus complexe sur façades patrimoniales) ou par l’extérieur lorsque cela est possible. Dans tous les cas, l’objectif est de limiter les ponts thermiques tout en respectant l’authenticité du bâti.

Le remplacement des menuiseries est une autre priorité. Passer du simple vitrage au double ou au triple vitrage réduit considérablement les fuites d’air et améliore le confort acoustique. Cette opération, combinée à une meilleure ventilation, transforme l’efficacité énergétique globale.

Enfin, isoler les planchers bas permet de limiter les pertes par le sol et d’éviter l’effet de « plancher froid » très courant dans les habitations anciennes.

Moderniser le chauffage et la ventilation

Après l’isolation, il est indispensable de repenser le système de chauffage. Les chaudières au fioul ou au charbon doivent être remplacées par des chaudières à condensation, des pompes à chaleur ou des solutions hybrides. Ces équipements, plus performants, permettent de réduire de moitié la consommation d’énergie.

Les radiateurs anciens peuvent être conservés, mais un réseau modernisé avec régulation (thermostats programmables, robinets thermostatiques) optimise la distribution et évite les gaspillages.

La ventilation joue aussi un rôle clé. Installer une VMC simple ou double flux permet d’évacuer l’humidité, d’améliorer la qualité de l’air et de préserver l’efficacité de l’isolation. Sans une bonne ventilation, le risque de condensation compromet la durabilité des travaux.

Ces interventions, combinées, permettent de gagner 2 à 3 classes énergétiques sur l’étiquette DPE. Elles réduisent également les factures et rendent le logement plus attractif en cas de revente ou de mise en location.

- Isolation toiture — gains immédiats sur confort et consommation

- Menuiseries performantes — suppression des fuites d’air

- Pompe à chaleur — remplacement durable du fioul

- Ventilation contrôlée — lutte contre l’humidité et amélioration du confort

Investir dans ces travaux représente un coût initial, mais ouvre droit à des aides financières. De plus, le retour sur investissement se traduit par une valorisation du patrimoine immobilier et une baisse significative des charges énergétiques.

Impact du DPE sur la valeur immobilière

Revente et attractivité locative

Le DPE est désormais un véritable critère de valorisation d’un bien immobilier. Une maison classée A ou B attire plus rapidement les acheteurs et justifie un prix supérieur. À l’inverse, un logement en étiquette F ou G se négocie en dessous du marché, parfois avec une décote de 15 à 20 % selon les secteurs.

Pour les investisseurs, le classement énergétique influe directement sur la rentabilité locative. Un bien mieux noté se loue plus facilement, avec moins de vacance et une meilleure stabilité des locataires. De plus, un DPE performant rassure sur le montant des charges, ce qui devient un argument commercial décisif.

Les logements considérés comme « passoires thermiques » voient leur attractivité diminuer. Dans certaines villes, la demande chute pour ces biens, et seuls les acheteurs prêts à engager des travaux de rénovation lourds s’y intéressent. Cela rallonge les délais de vente et oblige à baisser les prix.

À l’inverse, une maison ancienne rénovée peut se démarquer nettement. Allier charme de l’ancien et performance énergétique permet de viser une clientèle prête à payer plus cher pour un bien confortable, écologique et conforme aux normes.

Financements et aides à la rénovation

Un DPE défavorable peut toutefois devenir une opportunité si vous exploitez les dispositifs d’aide. L’État et certaines collectivités proposent des subventions et primes pour financer l’isolation, le chauffage ou la ventilation performante. Ces soutiens financiers allègent l’investissement initial et améliorent la rentabilité des travaux.

Les banques accordent également des éco-prêts à taux zéro pour financer des rénovations énergétiques. Elles intègrent de plus en plus la performance énergétique dans leurs critères de financement, ce qui valorise les biens rénovés et pénalise ceux restés énergivores.

En cas de revente, un logement ayant bénéficié d’une rénovation énergétique bénéficie d’un argument supplémentaire pour convaincre un acheteur : moins de travaux à prévoir et une meilleure visibilité sur les charges futures.

Enfin, une étiquette énergétique améliorée contribue à la fameuse valeur verte. Celle-ci se traduit concrètement par un prix de vente plus élevé et un pouvoir de négociation renforcé.

- Classe A/B — valorisation et attractivité maximale

- Classe F/G — décote importante et restrictions de location

- Aides financières — subventions, éco-prêts, crédits d’impôt

En résumé, le DPE n’est pas seulement un document administratif : c’est un levier de valorisation patrimoniale. Mieux il est noté, plus votre bien est attractif, rentable et durable dans le temps.

Avis et retours d’expérience

De nombreux propriétaires de maisons anciennes témoignent de l’impact concret d’une rénovation énergétique. Au-delà des économies, ils évoquent un confort retrouvé et une meilleure qualité de vie au quotidien. Ces retours sont précieux pour anticiper les bénéfices réels d’un meilleur DPE.

Certains racontent avoir commencé par de petits travaux, comme le remplacement des fenêtres, avant d’engager une isolation complète de la toiture et des murs. Résultat : une baisse de près de 40 % de leur facture de chauffage et un ressenti thermique bien supérieur en hiver.

D’autres insistent sur l’importance de la ventilation. Une VMC bien installée a permis d’éliminer les problèmes d’humidité et de condensation, qui rendaient les pièces inconfortables et abîmaient les finitions intérieures.

Le remplacement d’une vieille chaudière au fioul par une pompe à chaleur est aussi régulièrement cité comme un tournant. Au-delà des économies d’énergie, le confort d’utilisation et la régulation fine apportent une vraie modernité à la maison.

Certains propriétaires mettent également en avant l’effet positif sur la revente. Une maison rénovée attire plus de visites et suscite moins de négociations. Dans certains cas, la rénovation a permis de vendre plus rapidement et au prix souhaité.

Enfin, un point souvent souligné est le cumul d’aides financières. En combinant MaPrimeRénov’, primes énergie et éco-prêt à taux zéro, plusieurs familles ont pu financer une part importante de leurs travaux, réduisant fortement le reste à charge.

- Économie réelle — factures allégées et confort accru

- Modernisation — chauffage performant et usage facilité

- Valorisation — revente plus rapide et prix optimisé

Ces expériences montrent qu’améliorer son DPE n’est pas seulement une contrainte réglementaire, mais une opportunité de valoriser et d’améliorer son patrimoine.

FAQ sur le DPE des maisons construites avant 1948

Quels travaux amélioreront le plus mon DPE ?

Les travaux d’isolation de la toiture sont les plus efficaces, car ils réduisent jusqu’à 30 % des pertes de chaleur. Ensuite viennent l’isolation des murs et le remplacement des menuiseries. Combinés à un système de chauffage moderne, ces travaux peuvent faire gagner plusieurs classes énergétiques.

Une maison ancienne peut-elle sortir du statut de passoire thermique ?

Oui, à condition d’engager une rénovation complète et cohérente. En traitant les points de déperdition majeurs et en remplaçant les équipements énergivores, une maison classée G peut atteindre une étiquette D ou C, voire mieux si les travaux sont ambitieux.

Quelles aides financières existent pour les propriétaires de logements anciens ?

Les propriétaires peuvent bénéficier de MaPrimeRénov’, des primes énergie, d’un éco-prêt à taux zéro et parfois de subventions locales. Ces dispositifs couvrent une partie des coûts liés à l’isolation, au chauffage ou à la ventilation performante.

Le DPE est-il obligatoire pour une vente ou location d’un bien ancien ?

Oui, le DPE est obligatoire pour toute mise en vente ou en location. Sans lui, l’annonce immobilière est incomplète et le propriétaire s’expose à des sanctions. Il doit être réalisé par un diagnostiqueur certifié et joint au contrat de vente ou au bail.

Ces questions reviennent fréquemment chez les propriétaires de maisons anciennes. Les réponses mettent en évidence un point clé : améliorer son DPE est un investissement rentable, autant pour le confort immédiat que pour la valorisation future du bien.