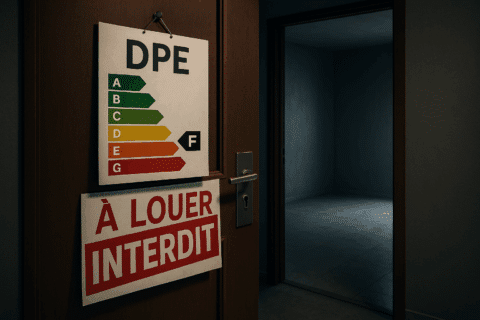

En 2021, la réforme du diagnostic de performance énergétique (DPE) a bouleversé le paysage immobilier français. Ce changement majeur visait à renforcer l’efficacité énergétique des logements en y incluant des mesures strictes comme l’interdiction de location des biens classés parmi les moins performants. Si cette réforme part d’une intention louable, notamment face aux enjeux environnementaux actuels, elle a néanmoins suscité des critiques acerbes concernant son exécution précipitée et les conséquences inattendues qu’elle entraîne. La Cour des comptes, dans son récent rapport, souligne avec insistance ces problématiques et tire la sonnette d’alarme sur divers aspects liés à la fiabilité du processus ainsi qu’à son impact sur le marché locatif.

Un dispositif mal préparé ?

Lors de la mise en œuvre de la réforme du DPE en 2021, un manque notable d’études préalables a été pointé du doigt par la Cour des comptes.

Cette carence a posé de réelles difficultés pour évaluer les répercussions que pourrait avoir une telle législation sur l’immobilier, tant en termes économiques qu’humains.

En ne prenant pas le temps d’analyser l’ensemble des impacts possibles, le gouvernement aurait négligé certains aspects cruciaux qui se répercutent aujourd’hui sur les propriétaires et locataires.

Le DPE, passant d’un simple outil indicatif à une contrainte réglementaire puissante, impose désormais des conséquences directes sur la capacité à louer ou vendre des biens immobiliers.

En effet, des millions de diagnostics réalisés deviennent déterminants dans la décision des acheteurs et locataires potentiels, mettant sous pression tout le secteur immobilier sans préparation apparente.

Des limites dans la pratique ?

Parmi les préoccupations soulevées, on trouve la possibilité pour les propriétaires de demander plusieurs diagnostics jusqu’à obtenir un résultat favorable.

Cela soulève des questions évidentes autour de l’intégrité et de l’impartialité du processus.

Le manque de régulation crée un espace propice aux abus, compromettant davantage la crédibilité d’un dispositif essentiel pour l’avenir énergétique de la France.

La distribution irrégulière des résultats des DPE, avec des pics observés aux seuils entre différentes catégories, invite d’ailleurs à se questionner sur la rigueur des pratiques appliquées par certaines entreprises de diagnostic énergie.

Ces anomalies pourraient signifier un biais volontaire ou des erreurs systémiques non corrigées.

Impact sur l’offre locative

Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, une contraction significative de l’offre locative a été enregistrée.

Les données montrent une diminution marquée du nombre de logements disponibles dans diverses catégories énergétiques.

Pour les Français cherchant à louer, cette situation a ajouté une difficulté supplémentaire au marché déjà tendu.

Cette réduction drastique s’explique en partie par une incertitude grandissante autour des DPE et leur caractère contraignant.

De nombreux propriétaires hésitent désormais à proposer leurs biens à la location, préférant éviter les complications associées à un mauvais classement énergétique, ce qui restreint encore plus une offre déjà limitée.

Conséquences pour le secteur assurantiel

Les assurances ont aussi ressenti l’effet des changements brusques introduits par la réforme.

Des ajustements majeurs ont été nécessaires chez certains acteurs du secteur pour répondre aux nouveaux risques impliqués, notamment ceux associés aux litiges potentiels dus à des diagnostics contestés.

Plusieurs assureurs ont décidé de quitter le marché des contrats liant les diagnostiqueurs, témoignant d’une fragilité persistante dans la stabilité de cette branche assurantielle.

Ces départs laissent un seul acteur en position de monopole, augmentant les préoccupations quant à la compétitivité et à la diversité de l’offre pour les professionnels chargés de réaliser ces diagnostics souvent critiqués pour leur manque d’uniformité et de transparence.

Fiabilité technique remise en cause

Autre point crucial, le calcul de la performance énergétique suivant la méthode 3CL-DPE 2021 a fait grincer des dents.

Ce système, malgré ses prétentions à fournir une image objective de l’état énergétique d’un bien, reste entouré de mystères.

Nombreux sont les professionnels du secteur à naviguer à vue, mettant en avant une complexité excessive qui génère des résultats peu fiables.

Avec le recours à cette formule complexe, on observe une réelle confusion. Comprendre comment interpréter ces résultats relève parfois du défi pour les diagnostiqueurs eux-mêmes.

Il en résulte une situation où même des entités officielles semblent prises au dépourvu, incapables de clarifier totalement les mécanismes censés gouverner ce nouvel environnement réglementaire.

L’adaptation nécessite des ajustements

Diverses solutions ont été proposées pour pallier ces lacunes, notamment l’appel à l’intelligence artificielle pour détecter automatiquement les erreurs dans les DPE non conformes.

Bien que prometteuse, cette approche doit être mise en perspective face aux autres ajustements structurels requis pour assurer une transition en douceur vers une application efficace et rigoureuse de ces nouvelles règles en matière de performance énergétique.

Créer un ordre national des diagnostiqueurs constituerait une étape clé pour accorder la reconnaissance officielle nécessaire à ceux qui œuvrent au quotidien pour améliorer l’habitat tout en évitant les dérives constatées.

Ceci apporterait à coup sûr une couche supplémentaire de fiabilité dans l’assurance qualité des services offerts.

Pistes d’amélioration et perspectives

Face à cette situation complexe, il devient urgent de mettre en place des mesures soutenues et adaptées.

Cela inclut une réforme en profondeur des modalités de réalisation et de suivi des DPE mais aussi des méthodes de contrôle et de validation plus robustes. L’instauration de bonnes pratiques professionnelles via la formation continue des diagnostiqueurs paraît indispensable.

Pour alléger les tensions sur le marché locatif, des incitations fiscales ou financières ciblées afin d’encourager la rénovation énergétique seraient envisageables.

Stimuler ici un engagement massif dans l’amélioration de la performance des logements permettrait sans doute d’accélérer l’évolution souhaitée du parc immobilier français, réduisant ainsi indirectement les pressions posées par le DPE opposable.

Vers une vision alternative et inclusive

Enfin, la transformation complète du secteur passera par une intégration cohérente de tous les acteurs concernés.

Propriétaires, locataires, diagnostiqueurs, agences immobilières et pouvoirs publics doivent coopérer de manière concertée pour définir les contours d’un avenir commun respectueux des impératifs environnementaux et sociaux.

À l’ère où transition énergétique rime avec préservation de l’environnement, adopter collectivement une attitude proactive garantira que le DPE puisse jouer pleinement son rôle sans perturber outre mesure l’équilibre existant du marché immobilier.

Autant d’enjeux désignés pour garantir que chacun trouve sa place dans ce nouveau paradigme situé au croisement des besoins économiques et écologiques contemporains.