Le marché de la location touristique est en pleine mutation avec l’adoption récente d’une loi visant à encadrer plus strictement les activités sur des plateformes comme Airbnb. Ces nouvelles règles, initiées par des figures politiques telles que Anaïg Le Meur et Iñaki Echaniz, cherchent principalement à rééquilibrer le jeu entre locations saisonnières et logements traditionnels, tout en promouvant une offre locative durable.

La loi anti-Airbnb : qu’est-ce qui change réellement ?

Les principales mesures de cette législation visent à réduire les avantages fiscaux dont bénéficient actuellement les propriétaires de meublés touristiques au profit de ceux pratiquant la location traditionnelle.

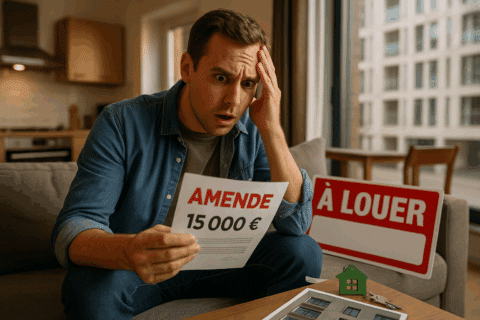

Ainsi, un recentrage s’opère vers une régulation plus stricte du secteur, impliquant notamment des démarches administratives renforcées, comme l’obligation d’enregistrer ses biens proposés à la location.

Concrètement, avant cette réforme, les bailleurs profitaient d’un abattement fiscal avantageux de 71 % pour leurs revenus issus de meublés de tourisme.

Dorénavant, cet abattement est ramené à 50 %, avec une limitation sur le montant plafonné à 77 700 euros. Cette réduction favorise indirectement la location nue, où cet abattement était déjà en place.

Impact sur les propriétaires

Pour les propriétaires habitués à capitaliser sur des rendements attractifs grâce à la location courte durée, ces nouveaux paramètres financiers représentent un défi non négligeable. Certains pourraient envisager de céder leur bien ou de migrer vers des options locatives différentes afin de préserver leur investissement.

Néanmoins, ces dispositions peuvent tisser un tissu urbain plus homogène, limitant ainsi la tension sur le marché immobilier local.

Stratégies d’adaptation pour les bailleurs

Face à ces bouleversements, deux solutions majeures émergent pour les bailleurs souhaitant continuer d’exploiter leurs biens en meublé de tourisme :

- Obtenir le classement de son logement : Un logement classé peut bénéficier de certains allègements fiscaux. Ce processus exige que le bien respecte des normes spécifiques en matière d’équipement, d’accessibilité et de durabilité. Des organismes accrédités évaluent et décernent ce label après inspection.

- Adopter le régime réel simplifié : En optant pour cette voie, les propriétaires peuvent déduire intégralement charges et amortissements liés au bâti et au mobilier, rendant parfois l’imposition des loyers nulle ou beaucoup plus modeste.

Par ailleurs, anticiper les évolutions énergétiques constitue une piste de réflexion cruciale : dès 2025, les biens notés « G » ne pourront plus être loués. Une extension progressive aux critères » F » et « E » surviendra respectivement en 2028 et 2034.

Inscrire son meublé préventivement pourrait octroyer dix années supplémentaires pour entreprendre des travaux d’amélioration énergétique.

Les efforts municipaux face aux impacts locaux

Les communes disposent désormais d’outils pour limiter l’invasion des meublés de tourisme dans des zones déjà saturées. Celles-ci peuvent réserver certaines zones à des constructions chaque fois qu’elles se situent dans une aire tendue ou comme 20 % de résidences secondaires.

Autre possibilité : l’imposition de quotas d’autorisations, restreignant ainsi le nombre de logements destinés au court terme sur leur territoire.

Cette approche favorise le retour à une diversité résidentielle, soulageant potentiellement les marchés anxiogènes pour les habitants cherchant désespérément une habitation primaire dans des quartiers prisés.

L’évolution future de la location touristique en France

Avec ces nouvelles contraintes, le marché locatif doit prendre en compte plusieurs variables pour rester attractif. Cela suppose non seulement une adaptation stratégique rapide mais aussi une réflexion sur des modèles durables capables de s’intégrer harmonieusement dans la vie locale.

Les bailleurs doivent pérenniser leur activité tout en participant à un effort collectif pour maintenir une offre accessible et équilibrée dans les villes françaises marquées par une pression immobilière forte.

Envisager des alternatives : Co living et colocations

Les nouvelles normes peuvent également ouvrir la voie à des alternatives encore sous-exploitées : le Co living et les colocations reviennent souvent sur le devant de la scène comme des solutions viables. Cela permet non seulement de diversifier les sources de revenus mais aussi de contourner partiellement les contraintes liées à la location saisonnière à titre exclusif.

Ces modes de cohabitation se prêtent idéalement aux dynamiques urbaines, encourageant la mixité sociale et optimisant l’utilisation des espaces disponibles. La France s’oriente progressivement vers ces pratiques modernes qui répondent efficacement aux aspirations contemporaines des jeunes professionnels ou étudiants.

Vers une consolidation du marché immobilier ?

Cela amène à se questionner si ces nouvelles législations marquent une volonté de freiner la dispersion anarchique du parc locatif ou annoncent simplement un réajustement vers une stabilité exigée depuis longtemps par des experts de l’urbanisme et de l’habitat.

Loin de freiner totalement l’investissement dans la location courte durée, ces évolutions offrent aux bailleurs les plus adaptables une véritable opportunité de repenser leur modèle et d’optimiser positivement leur portefeuille d’actifs, tout en maîtrisant l’inflation.